REPORT

with 新型コロナのジュエリービジネス

ジュエリービジネス デジタル化への3つのフェーズ

具体的に話を進めると、ジュエリービジネスのデジタル化には3つのフェーズがあると考えている。

フェーズ1は、個の企業が自社のモノやサービスをデジタル化し、それを経営戦略として機能させるようにすること。

フェーズ2は、数多くの企業が商品やサービスを、ひとつのプラットフォーム上にアップロードし、だれもが簡単に、見たり、調べたり、比べたり、売買できたりという状態に整理すること。

フェーズ3は、世界中のほぼすべての商品やサービスがデジタル化された状態にすること。つまり世界中の宝飾品事業者が、いつでもどこからでも、あらゆる宝飾品情報にアクセスできる状態にすることとなる。

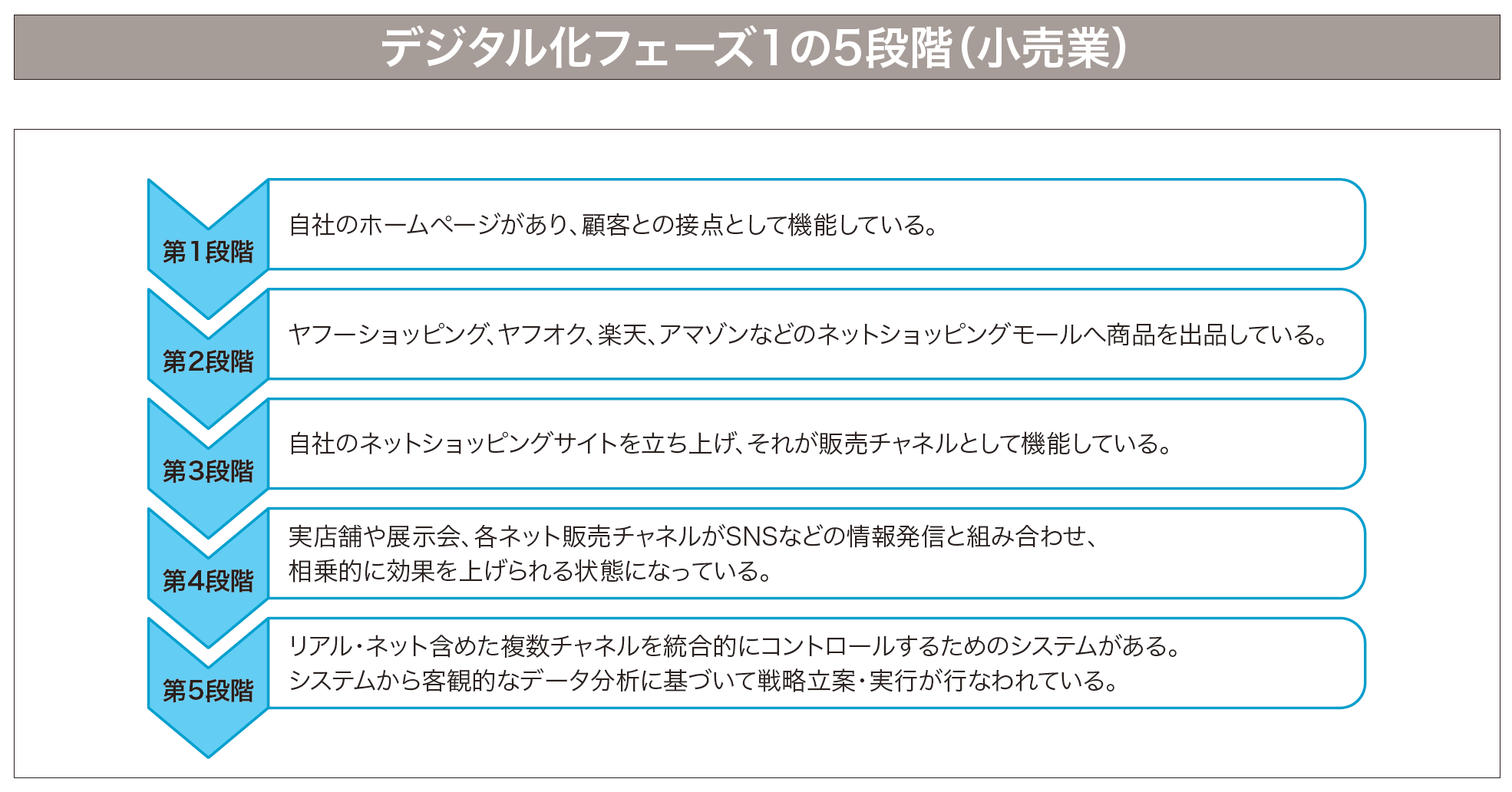

ジュエリービジネスデジタル化 フェーズ1の5段階(小売業)

上記のデジタル化へのフェーズ1をさらに具体的に解説すると次の5段階に整理できる。わかり易く解説するために、ここでは小売業をベースとして話す。

第1段階は、自社のホームぺージがあり、それが機能している状態。

第2段階は、ヤフーショッピング、ヤフオク、楽天などのショッピングモールへ商品を出品している状態。

第3段階は、自社のネットショッピングサイトを立ち上げ、販売チャネルとして機能している状態。

第4段階は、自社サイトとモールとの複数チャネル販売、それらをSNSなどによる情報発信と組み合わせて、相乗的に効果を上げている状態。

第5段階は、リアルチャネル、ネットの複数チャネルを最適化し、統合的に運用している状態。またそのためのシステムがあり、客観的のデータ分析に基づいて、戦略立案・実行がなされていればさらによいと言える。

第4段階、あるいは第5段階までできている場合は、かなり利益が出せる準備が整っていると状態にあると考えられる。

ここでは小売業を例にとり解説したが、メーカーや卸売業でも、顧客や仕入先との接点をどのように増やしていくかが重要な課題となるのである。

成否を握る フェーズ2へのステップアップ

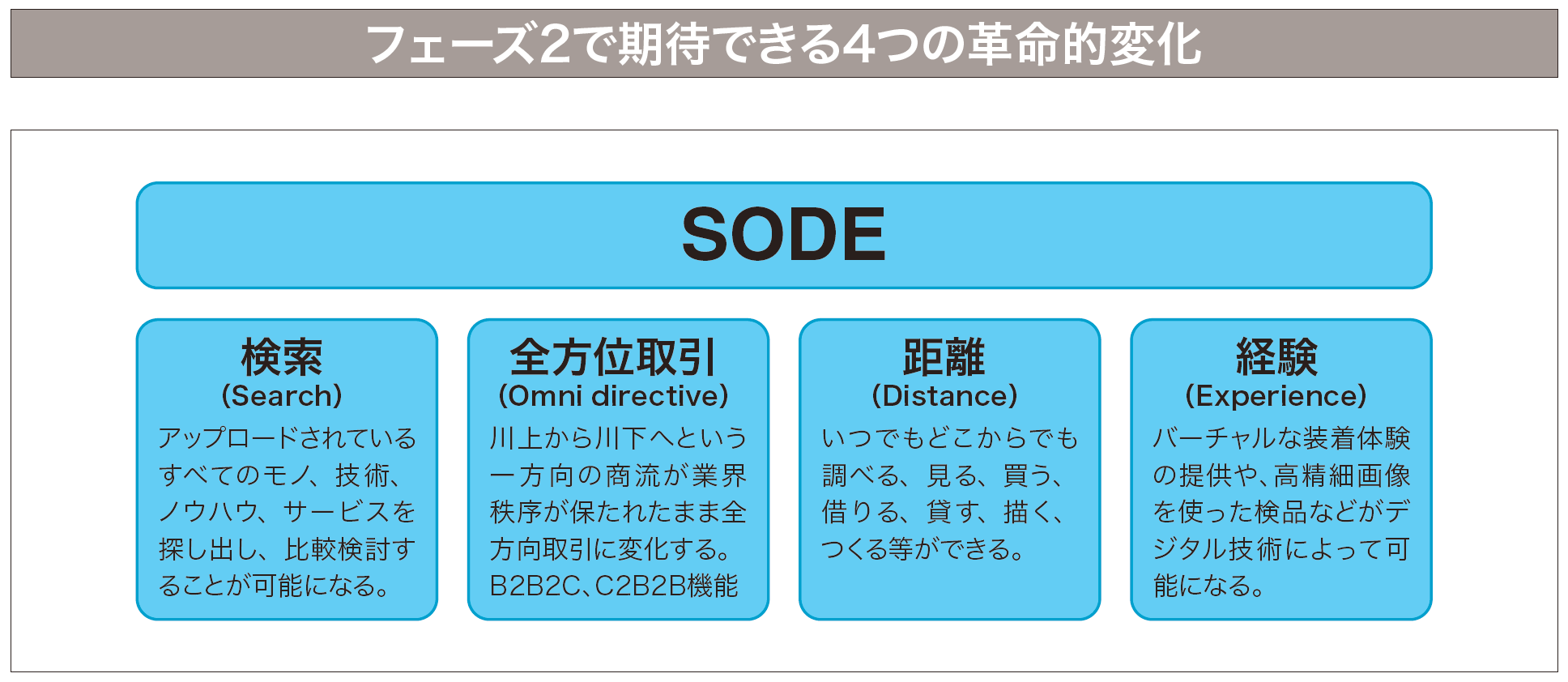

日本のジュエリービジネスのオンライン・デジタル化の成否を握るカギは、フェーズ2へのステップアップである。筆者はその具体策として、ジュエリー業界内だけで機能するプラットフォームを構想している。このプラットフォームの具体的な紹介は後述するが、緻密に設計されたプラットフォームは、次に挙げる4つの分野において革命的な変化が起こすのである。下記にS,O,D,Eの頭文字で示した機能である。

検索= search

プラットフォームにアップロードされているすべてのモノ、技術、ノウハウ、サービスを探し出し、比較検討するこ とが可能になる。

全方向取引= Omni directive Transaction

たとえば、とある小売店に来店した消費者が、あるジュエリーを購入する代わりに、手持ちのジュエリーの下取り を希望したとする。買取りの知識のない販売員が、プラットフォームにあるライブ機能を使ってスマホでその商品 映像を流し、その映像を視聴した全国の買取り会社が、その商品の買取り価格を提示する。特別な知識がなく ても買取り業務がその場で完了。このように川上から川下へだけではない、これまでは考えもしなかった全方位 取引が可能となる。

距離= distance

商品を見たり、探したり、取引を行なうための国や地域と言った距離という概念を小さくする。プラットフォーム 側に、言語や通貨、税金、送料や保険料などをその場で表示させる機能を付加することにより、いつどもどこか らでも、商品を知る、見る、比べる、売る、買うなどができるようになる。

経験= experience

バーチャルな装着体験の提供や、高精細な画像を使った検品なども新しいデジタル技術によって可能になる。わ ざわざ現品を見なくても、購買意思決定ができる高度技術の開発が可能となる。

待ち望まれる B to B ジュエリーインターネットビジネス

これまで、B to B(業者間同士を結びつける)ジュエリーインターネットビジネスは、資金調達、一般社会からの関心やイメージ、テクノロジーの開発、グローバル化(国際的な取引)等の観点から見て、B to C(業者と消費者をつなぐ)ジュエリーインターネットビジネスの陰に隠れ、あまり注目されることはなかった。

その主な理由は、ジュエリービジネスの伝統に基づく独特で複雑な商慣習や、取り扱われる商材の専門性、革新的なテクノロジーに対する保守性や閉鎖性、および情報セキュリティに関する懸念等によると考える。

こうした事情は、他の産業にも当てはまると思われるが、特にジュエリービジネスに関しては、現物を目の前に置いたOne to One(相対)取引が中心となっているため、商材のデジタル化とオンライン・デジタル取引(電子商取引)化がほとんど進んでこなかったのである。

デジタル・トランスフォーメーション(IT社会への移行)が浸透する中、ジュエリービジネスのデジタル化の第一歩は、ECからスタートすべきである。

しかしECとは言っても、従来からある消費者向けではなく、業者向け(B to B)ECが、これからは大きな役割を果たすと考えている。

具体的には、業者間取引が簡単・安全・スムーズに行なえる、グローバル・B to Bプラットフォームの登場が望まれる。

ひとつ具体的な例をあげてみると、良くお分かり頂けると思う。

今回のコロナウイルス感染拡大で、中止・延期を余儀なくされたジュエリーフェアであるが、8月から目白押しに予定されている通りに開催されたとして、果たしてこれまで通りの来場者が訪れるかは全く見通せない。むしろ、限られた国・地域からの来場者での開催となると考えられる。

そのジュエリーフェアに会場とは別に、例えば主催者が運営する開催期間限定の出展社 B to Bサイトや、開催会場からの出展社オンライン中継(ライブ)販売が併設されればどうだろうか。主催者、出展社、バイヤー、ひいてはジュエリー業界全体にとっても有益なモノになるのではないだろうか。

これが、筆者の提案するリアル(アナログ)+バーチャル(デジタル)でのジュエリービジネスの一端である。

要は経営トップの柔軟な発想と決断力とスピードである。意地の悪い抵抗勢力の方々は、コスト負担の問題を挙げるが、仕事柄多くのIT関連ビジネスを展開する企業の皆様とのお付き合いもあり、様々にお話をお伺いする機会もあるが、決して大きな経費負担にはならないと申し上げたい。海外でのジュエリーフェアへの出展総経費(ブース数にもよるが)と比べても、その妥当性は充分にお分かり頂けると考える。

また、各企業トップの皆様の、日々の接待交際費での出費と比較すると、その投資の有意性は誰が見ても明らかで、時代性、社会・経済環境の変化、そしてこの非常時でのジュエリービジネスの現状を見ても、舵を切れない、決断もできないような経営者は『JEWLRIST』の読者にはおられないと信じたい。